16시간 전

[부산 물길 역사의 발자취를 찾아서] 6코스ㅣ물길이 접하는 길목,낙동강 어귀에서 바다와 만나다

강과 바다, 물길 따라 흩어져 있는

부산 역사 문화유산

그 내력과 역사적 의미를 돌아보는 온라인 답사기

「부산 물길 역사의 발자취 찾아서」 여섯 번째 코스로

"물길이 접하는 길목, 낙동강 어귀에서 바다와 만나다"

소개해 드리겠습니다.

|

🚩 6 코스 |

|

장림포구 ▶ 다대포해수욕장 ▶ 다대진성 터 ▶ 응봉 봉수대 ▶ 감천항 ▶ 송도해수욕장 ▶ 천마산 석성 봉수대 ▶ 남부민방파제 |

코스 6ㅣ물길이 접하는 길목,

낙동강 어귀에서 바다와 만나다

서구 바다는 강과 바다가 만나는 길목에 있는 사하구와 남해를 품고 있습니다.

서쪽으로 낙동강 하구의 하단포에서 시작하여 동쪽으로 부민포에 이르며, 옛적에는 그 사이에 크고 작은 포구와 어촌이 형성되었습니다.

해안 관방의 요지로서 다대포나 서평포 등 군사 진지가 자리 잡은 곳이었답니다.

낙동강 하구의

네 포구 이야기

|

낙동강 하구의 네 포구와 장림포 |

사하구의 낙동강하굿둑 이남에서 다대포에 이르기까지는 네 개의 포구가 있다. 이를 북쪽에서 순서대로 나열하면 하단포 - 장림포 - 보덕포 - 홍티포 입니다. 현재의 포털사이트 지도를 보아도 물길이 움푹 들어가 있으므로 네 포구의 위치를 확인할 수 있다.

장림포는 장림천 하구에 위치한 포구마을이다. 강변에서 원삼국시대 무렵의 패총이 발견되었고, 삼국시대의 토기편도 발굴되기도 했던 것으로 보아 장림 지역은 오래전부터 사람이 들어와 산 것으로 보인다.수군진인 다대(포)진이 현재 다대포 쪽으로 이전되기 전에는 장림포에 위치했는데, 그래서 ‘고다대’라는 지명이 전하기도 한다.

1953년에는 장림동과 구평동 일대에 음성나환자촌이 들어서기도 했는데, 1966년 장림국민학교가 개교하자 마을 주민들이 자기 자녀들이 나환자 자녀들과 구에는 호우 시 빗물을 받아내기 위해 장림유수지가 있었는데, 환경공단에서는 이곳에 폐수를 여과하여 흘려보내는 저류조를 만들고, 수문을 통해 오염수가 바로 낙동강으로 흘러들지 않게 그리고 이곳에 인공습지를 조성하여 2014년 장림생태공원으로 개장하였던 것이다.

|

보덕포와 홍티포 |

장림포구에서 남쪽으로 조금 이동하면 보덕포가 나온다. 장림동을 이루는 세 마을 중의 하나로, 보득포·부득포·버득포·비득포 등으로 부르기도 한다. 이곳은 예전에 한적한 어촌이었으나, 2002년 바다를 매립하여 무지개공단을 건설하면서 포구는 사라지고 마을도 옛 모습을 잃었다.

‘홍티’는 한자 그대로 ‘무지개 고개’라는 뜻인데, 홍티에서 아미산을 넘어 다대포로 가는 고갯길의 이름이라고 한다. 홍티마을을 ‘무지개마을’이라고 부르기도 한다. 인근의 무지개공단 역시 여기서 이름을 딴 것이다. 어촌이 거의 사라진 보덕포와 달리 홍티포에는 제법 많은 어선들이 정박하고 있다.

다대포해수욕장과

구름 지는 몰운대

|

다대포해수욕장과 해변공원 |

다대포해수욕장 일대는 낙조 명소로 부산 시내서도 손꼽히는 곳이지만, 특히 저녁노을을 감상하기 좋은 서쪽 끝에 정자를 세워둔 것이다.

노을정 조금 못 미쳐서 아미산전망대로 올라가는 아미산 노을마루길이 있다. 아미산전망대는 2011년 개관하였으며 아미산 자락이 남서쪽으로 뻗은 끝자락에 있다. 여기서는 북쪽으로 낙동강 하구, 서쪽으로 가덕도와 부산신항, 동쪽으로는 몰운대까지 볼 수 있다.

다대포해수욕장은 길이 900m의 백사장이 펼쳐져 있는데, 예전부터 여름 물놀이객이 많이 방문하던 공간으로 1970년에 개장했다고 한다. 1980년대 이후부터는 바닷물이 오염되면서 해수욕장의 기능을 거의 상실하였다.

하지만 2000년대 이후부터 해수욕장 정비사업이 진행되면서 해변공원이 조성되었고 숲과 잔디밭 사이로 산책로 및 조형물, 낙조분수가 생겨 관광객들이 많이 찾고 있다.

|

구름 지는 곳, 몰운대 |

몰운대는 다대포해수욕장 동쪽에서 바다를 향해 비죽이 나와 있는 반도이다. ‘구름이 지는 곳’이라는 뜻을 가지고 있다. 반도의 끝이 두 개로 갈라져 각각 곶을 이루고 있는데, 보통 서쪽에 있는 것을 몰운대, 동쪽에 있는 것을 화손대라고 한다.

몰운대는 『1872년 군현지도』의 「다대진지도」와 「서평진지도」에도 두 개의 곶으로 갈라진 모습으로 그려져 있으며, 『대동여지도』에는

이체자로 ‘沒雲坮’라고 표시되어 있다. 조선 전기에는 ‘몰운도’라고 하는 섬이었는데 퇴적이 쌓여 반도가 되었다고 한다.

다대진 동헌은 다대진의 총책임자인 다대포첨사의 집무 공간이었던 건물이다. 1895년 군사제도가 개편되면서 다대진이 철폐된 이후에는 1904년 개교한 다대포실용학교의 부속 건물로 사용되었다. 다대포실용학교는 현재 다대초등학교의 전신이며, 다대초등학교가 이전한 이후에는 그 터에 유아교육진흥원이 들어서 있다.

정운공순의비가 있는 반도 서쪽 끝부분(몰운대)은 현재 군사 지역으로 지정되어 함부로 출입할 수 없는 상황이다. 정운공순의비는 임진왜란 당시 활약한 녹도만호 정운을 기리기 위해 세운 비석이다. 그는 1570년 무과에 급제하고 1591년(선조 24)에 이순신이 이끄는 전라좌수영 관할의 녹도만호가 되었다.

이듬해 임진왜란을 맞아 이순신의 우부장으로서 옥포해전, 당포해전, 한산도대첩 등에서 큰 활약을 하였다. 그러나 한산대첩에서 이어진 부산포해전에서 일본군의 탄환에 맞아 순국하였다.

다대진과

서평진

|

다대포진과 윤흥신 첨사 |

다대포진은 조선 시기에 다대포에 있던 수군 진지이다. 조선시대 삼남 지방의 수군은 원래 경상좌·우도, 전라좌·우도, 충청도, 이렇게 총 다섯 명의 수군절도사가 관할하였다. 수군절도사영은 각도의 수군절도사가 직접 통솔하는 본영으로, 줄여서 수영이라고 한다. 부산의 수영이라는 지명은 경상좌도수군절도사영이 있었던 곳이라 유래한 지명이다.

수군절도사영 아래는 첨사가 지휘하는 첨사영이 있는데, 부산 지역의 경우 부산진첨사영이 대표적이다. 첨사영 휘하에는 만호가 지휘하는 만호영이 있었다. 윤흥신은 중종 대의 권신 윤임의 다섯째 아들이며 무과에 급제하여 무인이 되었다.

1592년 다대포첨사로 임명되고 얼마 지나지 않아 임진왜란이 일어났고, 윤흥신은 몰려드는 일본군에 맞서 고군분투하였으나 전사하고 말았다. 임진왜란이 끝난 1604년(선조 37) 윤흥신은 선무공신 녹권에 원종 1등 공신으로 올랐고, 이후 병조참판에 추증되었다.

|

다댓개와 낫개 |

다대포는 다대동에 위치하고 있다. 다대포가 처음에 장림 지역에 있었다는 설도 있지만 ‘답달’이 지금의 다대동 일대를 가리키는 말인지도 확실하지 않다. 현재의 다대2동 지역에 다대포첨사영이 있었는데, 여기가 다대본동마을이다. 지역 사람들은 다대포항 근처를 ‘다댓개’라고 부르기도 하였다.

낫개는 한자로 ‘나포’라고 표기하기도 하는데 그 유래는 정확하게 알기 힘들지만, 멸치잡이에 그물을 사용하는 것과 관련하여 ‘羅’를 ‘그물’로 해석하기도 한다. 낫개는 다대포에서도 특히 멸치 어업이 성한 곳이었다. 관용적으로 다대포항과 이곳을 아울러 ‘다댓개와 낫개’라고 불리는 것을 확인할 수 있었다.

|

응봉 봉수대와 세 개의 서평진 |

응봉 봉수대 주변은 잘 정비가 되어 있고 꽤 높은 화구가 복원되어 있다. 한쪽에 아궁이가 있는데 그 속으로 기어들어 가니 굴뚝 위로 동그란 하늘을 볼 수 있었다. 이 봉수대는 『신증동국여지승람』에서 처음 확인되며, 제2로 봉수의 출발점이자 다대포 지역의 소식을 전달하는 역할을 하였다.

서평진은 원래 다대진 휘하의 작은 요새에 지나지 않았으나 1555년(명종10) 을묘왜변이 발생한 후 진관제를 개편할 때 만호영으로 개편되었다. 서평진은 임진왜란 때 초토화되어 다대진에 합쳐졌다가 1668년(현종 9)에 원래 서평진 터에서 남쪽으로 2리(약 800m) 떨어진 곳에 복원되었다.

감천항과

송도해수욕장

|

감내포에서 감천항으로 |

감천동은 ‘감내골’이라는 우리말 지명을 한자로 표기한 것이다. 『부산지명총람』에서는 이 유래에 대하여 ‘감내’는 곧 ‘검내’이며, 청동기 유적의 발굴과 관련하여 이곳이 ‘신의 마을[神邑]’이었던 데에서 유래한 지명이라고 풀이하고 있다.

감천동은 크게 해안가의 감천1동과 천마산 자락의 감천2동으로 나뉜다. 감천동은 원래 감천 본동마을인 감천1동을 중심으로 ‘감내포’라고 불리는 어촌이었다. 이후 거대한 항만인 감천항이 들어서면서 감천만 일대의 여러 어촌의 풍경은 완전히 사라지고 말았다. 1970년대 급격한 산업화로 인해 부산항에 물동량이 증가하면서 고철·양곡·시멘트 등 전용 부두를 추가로 건설할 필요가 생기게 되었다.

|

‘혈청소’와 암남공원 |

암남공원 근처에는 ‘혈청소’라고 불리었던 수출우역검역소가 있었다. 수출우역검역소는 대한제국 말기인 1909년에 처음 설립되었고, 1911년에 수출우역검역소에서 우역혈청제조소를 설립하였다.

검역소에서는 일본으로 수출될 소가 우역에 감염되었는지를 검사하는 곳이고, 우역혈청제조소는 우역을 연구하고 백신을 만드는 기관이다.

암남공원은 암남동이 있는 암남반도 남쪽에 만들어진 공원이다. 암남동은 조선시대에는 ‘암남리’였는데, ‘아미산(혹은 아미골) 남쪽에 있는 마을’이라 ‘암남’이라는 이름을 쓰게 되었다고 한다. 암남공원은 1972년 공원으로 지정되었으나 내부에 군사시설과 동물검역소가 있어 민간에 개방되지 않았다. 1996년에 부분 개방하였고, 1997년이 되어서야 완전히 개방하였다.

두도는 암남반도 남쪽 끝에서 조금 떨어진 바다에 솟아 있는 섬인데, 우리말로 ‘대가리 섬’으로 불리는 것을 한자로 옮긴 것이다. 암남공원과 두도는 부산지질공원의 일부이기도 해서 약 8천만 년 전인 후기 백악기의 퇴적층이 분포하고 있다. 그중 두도에서는 공룡의 발자국이나 싸움 흔적, 공룡알 둥지, 공룡 배아, 새와 식물 화석 등이 발견되었다.

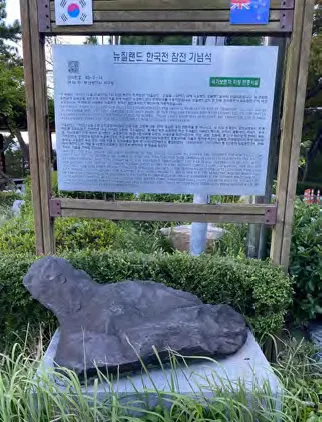

암남공원 입구에서 5분 정도 걸어 나오면 뉴질랜드 한국전 참전 기념석과 안내판을 발견할 수 있다. 뉴질랜드는 한국전쟁 당시 UN군의 일원으로 참전하였다. 참전 이후 1957년까지 약 6,000명의 뉴질랜드군이 한국에 복무하였는데, 뉴질랜드군의 첫 군사 캠프가 송도였다.

그래서 2001년에 뉴질랜드 한국전 참전 용사회에서 기증한 기념석을 이곳에 세운 것이다. 기념석은 마치 바다거북이 고개를 쳐들고 있는 듯한 형상인데, 팻말을 보니 이름이 ‘The Turtle Rock’이다.

|

한국 최초의 해수욕장, 송도해수욕장 |

송도해수욕장은 암남동에 있는 한국 최초의 공설 해수욕장이다. 송도라는 명칭의 유래에 대해서는 소나무가 자생하였던 거북섬에서 유래되었다고도 하고, 거북섬 옆의 언덕으로 소나무가 울창한 송림산에서 나왔다고도 한다. 1913년 부산부에 거주하던 일본인들이 송도유원주식회사를 설립하여 ‘송도유원’이라는 이름으로 해수욕장을 개장하였다.

거북섬에는 ‘수정’이라는 휴게소가 들어섰는데, 육지에서 보트를 타고 섬에 진입할 수 있었다. 해수욕장에는 점차 일본인뿐만 아니라 조선인들도 피서를 즐기러 오게 됐다.

천마산과

옛 부민동 지역

|

천마산의 석성 봉수대 |

천마산은 서구와 사하구 사이에 솟아 있는 산이며, 정상에는 석성 봉수대가 있다. 천마산은 이곳에 나라의 말을 기르는 목마장이 있어서 붙은 이름으로 추정하고 있으며, 지어진 지 그리 오래된 이름이 아닌 것으로 추측하고 있다.

석성 봉수대는 326m 높이의 천마산 꼭대기에 있는 봉수대이다. 봉수대 및 산 정상 근처를 보니 이곳저곳에 성처럼 석벽들이 보인다. 현재 정상에 있는 봉수대 화구 및 주변의 석벽은 원래 남아 있던 것이 아니고 산악회에서 쌓은 것이었다. 원래는 봉수대의 기단만이 남아 있었다고 한다.

|

부산남항의 관문, 남부민방파제 |

남부민방파제는 1926년부터 1939년에 걸쳐 이루어진 남항 매축 사업의 일환으로 1931년에 축조되었으며, 남쪽으로부터 남항으로 들어오는 파도를 막아내기 위한 용도였다. 남항 내항의 유일한 방파제로 100년 가까운 세월이 지난 지금까지 제 역할을 해오고 있으며, 낚시꾼들이 즐겨 찾는 장소이기도 하다.

|

제석곶성과 당산 |

제석곶은 우리말로 ‘제석골’이라고 부르기도 하는데, 승학산에서 발원해 내려오는 물줄기가 제석곶 계곡을 타고 흘러 괴정천에 합류한다. 이

지명은 이곳에 제석단이 있어 기우제를 지냈기 때문이라고 한다. 제석단은 ‘당리 제석할매당’이라고 하는데, ‘당리’라는 지명이 여기서 유래되었다.

제석단은 낙동초등학교 옆 마을회관 겸 경로당 한쪽 벽면을 제단이 차지하고 있으며 그 앞에는 당산나무인 팽나무가 가지를 펼치고 있다.

이쪽은 할매 당산이고 산 위에 할배 당산이 있다고 하였다. 남아 있는 자료가 부족한 탓에 예전에 기우제를 지냈다.

- #부산

- #부산여행

- #부산다대

- #부산다대포

- #부산다대포해수욕장

- #다대포해수욕장

- #낫개

- #당리

- #부산당리

- #부산역사

- #부산역사의발자취를찾아서

- #장림

- #장림포구

![[기자단] 자연경관이 우수한 하당저수지](https://cdn.welfarehello.com/naver-blog/production/eumseonggun/2024-11/223655577958/eumseonggun_223655577958_0.jpg?h=56&q=100&w=56)